| �@�@�{�B�œ�[�A�����̌b�݂���c |

�{�B�œ�[�̒n

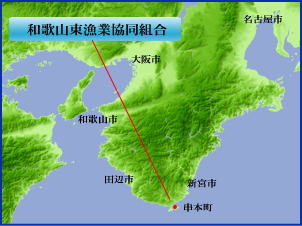

�������k��33�x26���A���o135�x46���B����́A�����̔��䓇�Ƃقړ��ܓx�Ɉʒu���܂��B

䩁X���鑾���m�ɖʂ��A�����ɒ������т��C�ݐ��͂��̒n���̓��F�ł��郊�A�X���C�݂ŁA���E���̗Y��Ȏ��R���Ɍb�܂�A�g��F�썑�������y�ь͖ؓ匧�����R�����̎w������I�ɘa�̎R�����Ƌ����g���͂���܂��B

�Â�����A���A�X���C�݂ɐ�������v�����N�g���A���������߁A��^���ނ�n���ő�̚M���ށA�~����V���A���Ƃ̒��Ƃ��Ĕɉh�����Y�X������܂����B

�����ƂȂ������݂����Ƃ̐���Ȓn��Ƃ��āA�L���m����Ƃ���ł��B |

|

���N���b�N�ŏڍא} |

JF�a�̎R�����Ƌ����g���@�{ ���@ JF�a�̎R���������{�{���i���{���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��649-3503�@�a�̎R�������K�S���{�����{�P�W�W�S�Ԓn

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�d�b�F�O�V�R�T�|�U�Q�|�O�O�W�O�@FAX�F�O�V�R�T�|�U�Q�|�T�U�U�S

|

|

| ��I�F��̗��j�́A�C�Ƌ��Ƃ̗��j�łƂ������܂��B |

�~���ԑ�̌Î��ߌ~�}

�哇�̋ߑ�ߌ~��n

|

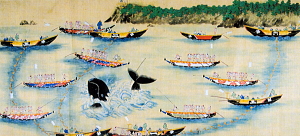

�Î��ߌ~�Ƌߑ�ߌ~

�Í���͌��̒��A�Í��́A�����ƁA���ɌÎ��ߌ~�̊�n�Ƃ��ĉh���A�]�ˎ���ɂ͋I�B�˒����̌~������ю��Q���㊯���z���̖ڕ��������Í��ɒu����A�哇�⌻�݂̌Í��쒬��������܂ލL��Ȓn���s����A�Í��g�̒��S�n�ł��������B

�ӏH����~���ɂ����ē��̊C�悩�����Ă���u���~�v���~���ő҂��A��������ƖԑD����ԁi�[����T�O�b�E�����P�T�b�j�����낳��A�ԑ������B�ɍʐF�ɍʂ�ꂽ�����E�̐��q�D���~�������ԑ�ɒǂ����݁A�w��́u�H�����v�i���j����𓊂��Č~���d���߂�B

�Í��~���́A������I�B�ˉc�ŁA�n���̌Í��g�i���Í����E�Í��쒬�E�哇�j��]�c�g�i�����{���j�̐l�X�ɂƂ��āA�Ȃ��ĂȂȂ�Ȃ����c���Ƃ������B

�Î��ߌ~�͖����̒����p�������A������������m���E�F�[���̋ߑ�ߌ~���n�܂�A�I�ɑ哇�ɂ����Y��Ђ��ł��A���a�����܂Ō~�̐��g�������l�q�������܂����B |

|

���̃P���P����

�]�ˎ���ɂ́A���c��������Q���܂ł̏\�����Y�Ő��钪����i�����݂̂����������j�ƌĂ��J�c�I���𒆐S�Ƃ����A���Ō����L�拙�Ƒg�D�����܂����B

�@

�����ɂȂ�J�c�I���̎�ȋ���͉��m�ւƕς��A��������p�������܂������A�c������̈ڏZ�����l���n���C�ɓ`���A��ɉ��ǂ��d�˓c���Ɏ����A�����A�J�c�I�̃P���P���������{�𒆐S�ɕ��y���A�L���S���ɍL�߂��A���݂��ߊC�J�c�I���̎�ȋ��@�Ƃ��čs���Ă��܂��B

�@

|

|

|