|

|

|

| 急ぎ足の観光は、もう古い! ゆっくり、のんびり、贅沢な旅を… |

車やバスでサッと通り過ぎるだけの観光が人気だったのは一昔前! ゆっくりと町を歩いてみてください。今まで見えなかった街が見えてくるような気がします。

その街の生活が… 歴史の一端が… 受け継がれてきた文化が見えてくると思います。 その街の生活が… 歴史の一端が… 受け継がれてきた文化が見えてくると思います。

南紀熊野の人は一見して無愛想にも感じますが、実はシャイで心の熱い人ばかり! 根は関西人魂一杯のサービス精神に溢れる和歌山県人です。 決して通りすがりの早足の観光では見えてこないと思います。

古い街並み、新しい町、潮風が爽やかな海岸通り、干物の匂いがほのかにする港町を、ゆっくり、のんびり、ぶらぶらと歩いて贅沢な旅をしてみてください。

そんな贅沢な旅をお手伝いしようと「ぐるっと街ナビ」を作りました。

|

|

|

|

|

|

| 芦雪と無量寺の街並みを歩く |

江戸時代、串本の袋にあった無量寺は、宝永4年(1707年)10月の津波のために流失。中興の祖と呼ばれる愚海和尚<ぐかいおしょう>により、天明6年(1786年)に現在の位置に本堂が再建されました。

その際、愚海和尚とかねてより親交の厚かった絵師・円山応挙<まるやまおうきょ>は、青年期に愚海和尚と約束した「一寺の主となったとき絵を描きに訪れましょう。」を果たそうとしましたが多忙のため応挙は弟子である長沢芦雪<ながさわろせつ>を使いにたて、これらの障壁画を無量寺までとどけました。

古くから漁業で栄えた串本には、大きな網元の屋敷や、古い蔵、煉瓦造りの建物などが残されており、狭隘な道には大正、昭和の歴史を感じさせられる風情が漂っています。

石積みの石垣や石塀などを見ながら無量寺を訪ね、江戸期の名画をご覧頂きたいと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 源平の歴史を伝える古座街道を歩く |

室町時代から鎌倉時代に掛けて名を馳せた熊野水軍ですが、時代とともに古式捕鯨の古座捕鯨組として太地鯨方とともに熊野灘で活躍しました。

その古座捕鯨組の拠点が古座川河口域に居城を構えた、小山一族と高河原一族で、室町の時代からの古い歴史とともに現在に至っています。

産業の中心として栄えた古座から、新宮方面や串本方面への幹線道路として、また木材や備長炭の搬路として川沿いにできたのが「古座街道」と呼ばれるもので、現在の新道と平行して河口付近から古座川町高池方面へと今も残っています。

街道の景色は、河口付近から山間部へとそれぞれの地区の特徴を表すかのごとく様相を変え、歴史を感じさせられるものと思います。

|

|

|

|

|

|

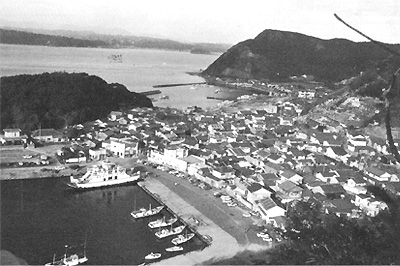

| 日本有数の良港として賑わった大島の港を歩く |

江戸時代より避難港、水、食料の補充基地として栄えた大島浦も、明治に入り沿岸捕鯨が盛んになると、捕鯨会社ができるなど様相を変えながら漁業で栄えました。

近年の増養殖への取り組みも早く、タイ、ブリの養殖の他、ヒラアジ、クエ、ヒラメ、マグロなどの高級魚養殖に加え、近畿大学大島研究所が、世界初のマグロ完全養殖に成功し、世界の注目するところとなっています。

大島は往時から古座との関係が密接でありました。

古座は新宮と並んで、南紀の政治、経済、文化の中心都市として栄えてきました。

大島が江戸時代、商業資本主義の発展とともに、江戸、大阪を結ぶ通商航路の要港としてその存在を認められるに従い、古座(西向)からの移住者が次第にふえていったようです。

江戸時代、行政上大島は古座の支配下にあり、単に政治上の関係にとどまらず、経済的、文化的にも兄弟のような関係を保ってきたようです。

そんな歴史のある港町を歩いて、島の文化や伝統の一端を感じてください。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 舟唄の残る紀伊有田の秋祭りを歩く |

串本の西隣に隣接する、紀伊有田の祭りでは、「幟」と「御輿」の「渡御」が町の中心部を有田港の「御旅所」まで練り歩きます。

祭当日、有田神社で祭の安全と五穀豊穣の神事が行われ、獅子舞が神前で奉納された後に御輿の渡御が始まりますが、神事の後と御旅所で伝統の「舟唄」が唄われます。

昔は唄に「熊野の有田に過ぎたるものは、お寺三つに秋祭り」と謡われたそうで、御輿渡御と御船詩と獅子舞が織りなす古い伝統を持つ祭典です。

川沿いに有田神社へと繋がる道筋には、静かな田園風景が見られ、小さな集落は祭り一色になります。

|

|

|

|

|

|

|

南紀は魚が新鮮で旨い! 海と山に囲まれた観光と漁業の街には、新鮮で美味しい魚料理などが食べられるお宿がいっぱいあります。

駆け足で通り過ぎる観光はもう古い! ゆっくりと歩いてまわると街が見えてきます! 人が見えてきます! 歴史や文化が聞こえてきます。

※ご宿泊の参考にしてみて下さい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|