|

|

司馬遼太郎が「日本は漁業国といわれるが、明治以前、この技術については、地域によって格差があり、他を圧して優れていたのは、紀州(和歌山県)であった。”紀州の漁師と勝負したい。”と、ヘミングウェイが、晩年、洩らしていたという話しをきいたことがある。明治以前の日本の漁法のなかで、紀州人が開発しなかった漁法を探すほうが難しいと言われる。 司馬遼太郎が「日本は漁業国といわれるが、明治以前、この技術については、地域によって格差があり、他を圧して優れていたのは、紀州(和歌山県)であった。”紀州の漁師と勝負したい。”と、ヘミングウェイが、晩年、洩らしていたという話しをきいたことがある。明治以前の日本の漁法のなかで、紀州人が開発しなかった漁法を探すほうが難しいと言われる。

一本釣のうきや網のさまざまから、周遊する魚群を把握することからはじめる鰹漁、さらには鯨を浦に追いこんで心臓を仕とめる捕鯨にいたるまで、ほとんどの方法は、紀州人のがあみだされたのである。」

とノートに記したとされています。

歴史の書物にも「九州、四国に網取り古式捕鯨を伝えた太地・古座捕鯨組」や「ハワイから持ち帰り改良したケンケン漁法を日本中へ広めたとされる串本の漁師」など、昔から漁業の本場、南紀熊野を中心とした漁師の技術は優れていたようです。

そんな今も行われている漁法について紹介したいと思います。 |

|

|

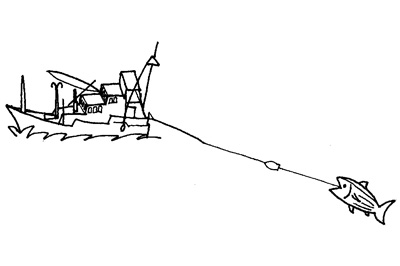

| ケンケン漁(けんけんりょう) |

|

明治の初め頃、串本からハワイに大勢の人が移民として渡りましたが、その中の串本町田並の人達が、ケンケン漁という漁法をハワイに伝えました。

ケンケン漁とは小型の船を走らせながら疑似餌をピョンピョンおどらせて鰹を釣り上げる漁法ですが、当初、田並でのケンケン漁をそのままハワイに持ち込みましたが上手く行かず、いろいろと改良を重ねていったそうです。

その後、串本町田並の小野七之助さんが明治四十一年(1908年)にハワイから改良されたケンケン漁を逆に田並に伝えて、それが日本に広まりました。

現在も、近海弾き綱一本釣りカツオ漁として、日本全国で行われている串本が誇る漁法の一つです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 一本釣り漁(いっぽんつりりょう) |

|

網を使わず、釣り糸に針を付け魚と一対一で対峙する最もポピュラーな漁法で、網を使う漁よりも効率が悪いのですが、魚を傷つける事が少なく鮮度も保つことができ、大型マグロやカツオなどは今もこの漁法が行われています。

ケンケン漁はカツオを釣る独特の漁法ですが、同じように曳き綱を使い、疑似餌や生餌を付けクロマグロを釣る一本釣りも曳き綱漁です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

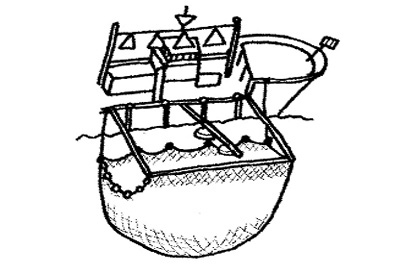

| 棒受け網漁(ぼうけあみりょう) |

|

棒受け網漁は、冬のサンマ漁、夏のアジ、イワシ、飛び魚漁などの用いられる、集魚灯を使った漁法で、北は北海道から九州まで、全国的に行われている漁法で、南紀では「ボウケ網」とも言われています。

網を入れてある船側と反対側の集魚灯を点け魚を集めます。その後、一旦集魚灯を消し網を入れてある船側の集魚灯を点けることで魚が網の上層に集まったところをすくい上げる敷網漁法です。

夜半、沖合で美しく並ぶ集魚灯を点けた漁船群は、漁り火として敷きの風物詩とも言えます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

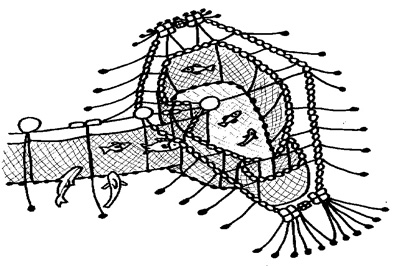

| 大敷き網漁(おおしきあみりょう)「定置網漁」 |

|

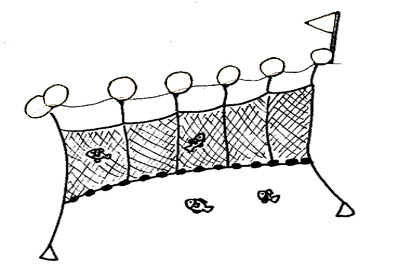

大敷き網は陸地から沖合の決まった位置に設置し、魚を誘導する「垣網」と大きく囲む「囲み網」そして捕獲するための「函網」とで構成されます。

大敷き網は漁法としては規模も大きく、会社組織あるいは集合組織で行われること多いようです。

対象魚は近海中型魚から回遊性のブリなどの大型魚まで幅広く、漁獲量も季節で大きく変わります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 流し網漁(ながしあみりょう) |

|

流し網漁法は刺し網漁の一種で、海底に固定せず刺し網をある程度流します。

回遊性の魚を対象にし、かなり広範囲に渡り網を流すため、串本などのように大きな航路になっている場所や岸近くでは適しません。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

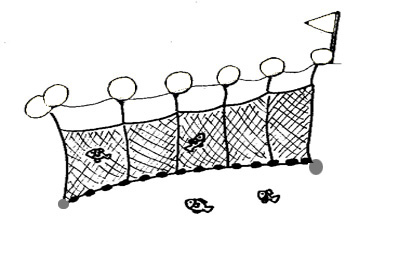

| 刺し網漁(さしあみりょう) |

|

刺し網漁法は、平面の網を魚の通路、海遊コースを遮るように設置し、編み目に刺さった(絡まった)魚などを捕る漁法で、”刺し網”は魚が刺さる”から来ています。

当地方では、サンマ寿しには欠かせない脂の落ちた冬のサンマ漁や、イセエビ刺し網漁に用いられ、網が流れていかないように海底に固定します。

魚などは編み目のサイズで稚魚が掛からないようにしたり、イセエビの場合は小さいサイズを巻き上げた船上で外し放流することで、資源の保全にもなります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 延縄漁(はえなわりょう) |

|

1本の幹縄に沢山の枝縄(これを延縄と呼ぶ)を付け、枝縄の先端に釣り針をつけ漁場にブイなどを付け流す。

延縄漁は古くから用いられた漁法で、延縄を漁場に仕掛けた後、しばらく放置して再び延縄を回収するが、網を使った漁法に比べて、時間が掛かり作業量が多く効率では劣る。一方で、比較的狙った魚だけを獲る事ができるので漁業資源に対して比較的優しいと言えます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 巻き網漁(まきあみりょう) |

|

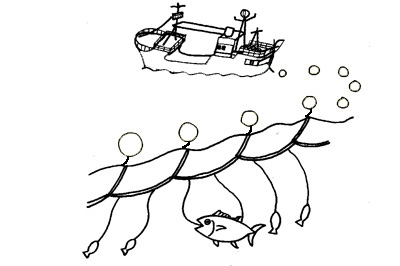

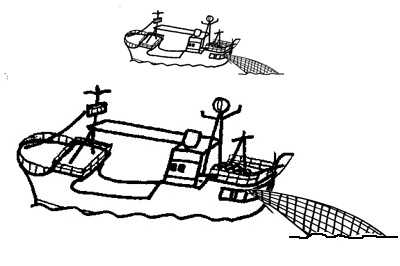

二隻の船で大型の網を曳き魚を群れごと捕獲します。巻き網漁でとるのは、サバ・イワシ・アジなど大きな群(むれ)をつくって回遊(かいゆう)する魚で、近年カツオや鮪なども対象としています。

一網打尽と言う言葉が当てはまるように、資源の保全という意味では熟慮しなければならない漁法です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 潜水漁(せんすいりょう)「素潜り漁」 |

|

潜水漁法は、海に潜って魚を突いたり、貝をとったりする漁法で、潜水具を使ったり素潜りで行われるが、和歌山東漁協ではアワビ、トコブシ、サザエなどの素潜り漁が行われている。

「魏志倭人伝」にも登場するほどの古くから行われている漁法です。

ボンベを使った潜水漁、ヤス突き漁は、資源保全の面から禁止されている。また、漁業権水域でのダイバーによる魚介類の採捕は禁止されている。

|

|

|

|

| (和歌山県庁ホームページ及び東北文庫「東北物語伝承館」より引用) |

|

|

|

|

|

|

|