|

|

| 保全のためのルール |

|

豊かな海は勿論、漁業者だけの物ではなく、日本人みんなの宝です。 豊かな海は勿論、漁業者だけの物ではなく、日本人みんなの宝です。

水産資源を適正に保全していくためには、我々漁業者はもちろんの事、海に親しみ楽しんで頂く皆さんも、ルールを守って頂く必要があります。

漁業者自身が守っている、ルールや、遊漁者が守らなければならないルールを紹介します。 |

|

|

|

| 保全のための漁業者のルール |

|

◎ルール(規則)を守ろう

1.和歌山県漁業調整規則では、水産資源の保護、漁場環境の保全のため遊漁者によるまき餌釣りが禁止されています。

2.漁業権の区域の中で漁業権の内容となっているイセエビやタコ等を釣って(採捕して)はいけません。

漁業権の区域外でも、種類によって採捕禁止期間、採捕禁止サイズが和歌山県漁業調整規則で決められています。

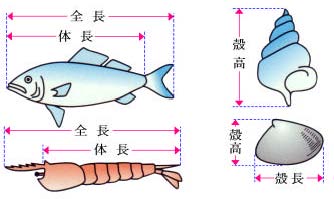

3.種類禁止期間禁止サイズ

・イセエビ5/1〜9/15 体長15cm以下

・ア ユ1/1〜5/25 −

・ウ ナ ギ− 全長30cm以下

・ブ リ− 全長15cm以下

・ア ワ ビ9/1〜2月末殻長10cm以下

・トコブシ9/1〜2月末殻長4.5cm以下

・バカガイ6/1〜9/30 −

・ナ マ コ4/1〜7/31 − |

|

| ※各漁期はそれぞれの漁協・支所等で変わります。 |

|

◎安全に心がけよう

荒れた海は、思った以上に危険です。

釣りに出かけるときは、気象の変化に充分注意し、海況が思わしくないときは、思いきって計画をとりやめましょう。

1.港口や航路付近等でのゴムボートによる釣りは大変危険です。また、人や船にむけての投げ釣りはやめましょう。

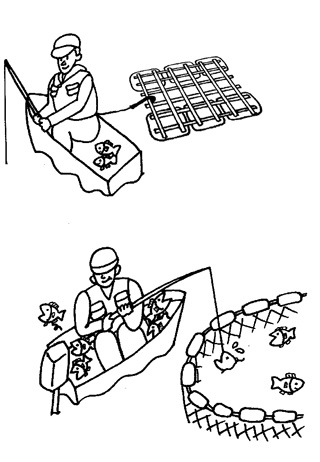

2.漁船が魚礁などで集団操業している漁場は大変危険です。また、操業の妨害になるような場所での釣りはやめましょう。

3.網をひいている漁船とは十二分に距離をおいて走行しましょう。

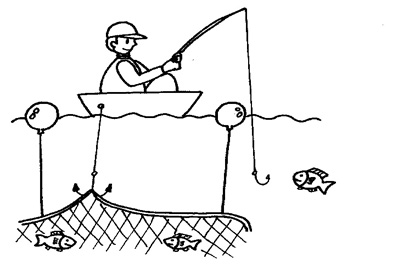

4.沿岸では養殖漁業や定置網漁業などが営まれています。ブイの周りには、網などがありますので充分注意しましょう。

5.地元漁業者の注意を守って海難防止につとめましょう。

6.できるだけグループ行動をとり、安全の確保につとめましょう。

7.救命具を着用し、あらかじめ避難場所などを調べておきましょう。

8.危険な場所での釣りはやめましょう。 |

|

|

|

|

| 保全のための遊漁者のルール |

|

魚釣りなど水産動植物の採捕は、自由に何でもできると思われがちですが、実はそうではありません。

法律や都道府県の漁業調整規則等によって、水産動植物を採捕する際に使用できる漁具漁法、禁止区域、禁止期間、魚種ごとの大きさの制限、夜間の照明利用の禁止や制限など、様々な規制が決められています。

これらの規制は、魚など水産動植物の繁殖保護や、秩序ある漁場の利用のために定められているものです。

◆違反した場合は、罰せられます。

|

|

◎こんな釣りはやめましょう。

和歌山県漁業調整規則では、水産資源の保護、漁場環境の保全のため遊漁者によるまき餌釣りや曳き縄釣り(トローリング)が禁止されています。

1.定置網や刺網等の周辺での釣りは、漁業の操業の妨害や思わぬ事故をまねくこともあるのでやめましょう。

2.養殖イカダやブイ等に船をつないで釣りをすると、施設の破損や漁業者の迷惑になります。

3.アンカーを打って釣りをするときは、付近に漁網などを示すブイやウキがないか確認しましょう。風向きが変わり船が移動して網に絡むことがあります。また、サンゴの生息地などでは、貴重な海洋生物を傷つけないようにしましょう。

水産資源を大切にずっと釣りを楽しめるように遊漁者も積極的に協力しましょう。

◎漁業権区域について

和歌山県の海面には、漁業者の生産力確保や資源を保護するため、地元の漁業協同組合に共同漁業権を免許しています。

この漁業権区域において、漁業権の内容となっている水産動植物の採捕や漁業の妨害をしてはいけません。

漁業者は稚魚の放流、漁場の清掃、魚礁の設置、密漁監視等を行い、水産資源の保護に努めています。

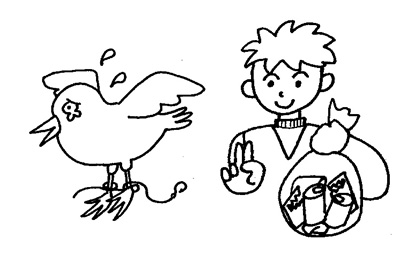

また、自分たちで決めて、こんな小さな魚は海へ返しています。

マダイ全長13cm以下ヒラメ全長25cm以下

タチウオ全長45cm以下ハモ全長45cm以下

イサキ全長20cm以下

■とりすぎない。

■小さな魚類は海へ返してやりましょ |

|

| 安全に海を楽しんで下さい。 |

|

◎安全に心がけよう

荒れた海は、思った以上に危険です。

釣りに出かけるときは、気象の変化に充分注意し、海況が思わしくないときは、思いきって計画をとりやめましょう。

1.港口や航路付近等でのゴムボートによる釣りは大変危険です。また、人や船にむけての投げ釣りはやめましょう。

2.漁船が魚礁などで集団操業している漁場は大変危険です。また、操業の妨害になるような場所での釣りはやめましょう。

3.網をひいている漁船とは十二分に距離をおいて走行しましょう。

4.沿岸では養殖漁業や定置網漁業などが営まれています。ブイの周りには、網などがありますので充分注意しましょう。

5.地元漁業者の注意を守って海難防止につとめましょう。

6.できるだけグループ行動をとり、安全の確保につとめましょう。

7.救命具を着用し、あらかじめ避難場所などを調べておきましょう。

8.危険な場所での釣りはやめましょう。 |

|

| |

|

|

| 水産資源保護法 |

|

爆発物による水産動植物の採捕、水産動植物をまひさせ又は死なせる有毒物の使用、並びにこれらに違反して採捕された水産動植物の所持等は禁止されています。

|

|

| 都道府県内水面漁業調整規則 |

|

| 都道府県ごとに定められおり、採捕の許可、禁止区域、禁止期間等が定められています。 |

|

|

|

|

|