|

|

|

|

| 矢櫃浦(やびつうら)と津荷漁師 |

元和年間(西暦1615年〜1623年)今から360年位前のこと。

初代紀州藩徳川頼宣公(家康の第十子)が、東牟婁郡古座町津荷の漁夫、茂兵衛(妻くま)、茂大夫(妻ちよめ)の二夫婦にあま舟3隻、あわび取り舟3隻を与え、矢櫃浦を諸役御免(税金免除)の地となし、ここに移住させた。

矢櫃浦に人家が住みだしたのはこのときからである。

茂兵衛、茂大夫の二夫婦が住みついて、250年後の明治初年には、矢櫃の戸数は約80戸に達している。

いずれも茂兵衛、茂大夫の血縁か分家である。この驚異的な戸数の増加は、彼等の子孫の二男、三男たちが租税免除の特典のあるこの地を離れようとしなかったからであろう。

(有田市誌より抜粋)

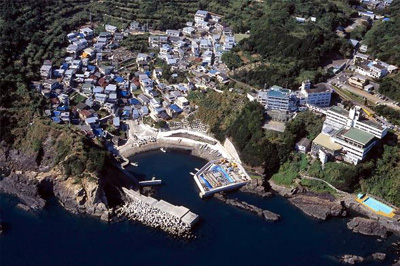

矢櫃浦の現在

有田市内、簑島駅から車で20分、小半島(宮崎の鼻)を1周し、海添いの小部落である。

|

|

現在の有田市矢櫃浦と矢櫃漁港 |

|

|

| 画家・浜地清松(はまち・せいまつ) |

浜地清松は、明治18年に東牟婁郡古座町津荷、現在の串本町津荷に生まれ、明治36年、兄を頼って移民として渡米しました。

そしてアメリカの美術学校で学び、挿絵などで生計を立てながら、画家として活動しました。

その後、大正15年にフランスに渡り、帰国した後は国内の画壇で活躍しました。

浜地が、明治44年アメリカに滞在していた頃に描いた作品「暖炉(だんろ)」は、故郷の津荷小学校に戦前から長らく展示されていました。

この作品は、暖炉にあたる2人の子供たちが描かれ、あたたかな雰囲気の漂う作品です。

作品は、平成17年4月古座町が串本町と合併し、津荷小学校が閉校となったのを機会に、和歌山市の県立近代美術館に寄贈されました。 |

|

| 津荷川 |

津荷川を河口から200mも入ると八幡神社からの湧き水と津荷川との合流になります。

河口からの海水はほぼこのあたりまで上がってき、八幡神社の湧き水付近まで汽水域に入ります。

八幡神社湧き水は社務所の真下と参道付近の2カ所で、一年を通じて綺麗な水がこんこんと湧き出ています。

汽水域の影響か、植物分布も他の河川では見られないものがあります。

さらに遡ると津荷の田園地帯を流れ、古くから津荷の田畑を潤してきました。

流れはさらに細くなり谷間を縫うようにのぼり、いずれは鴬鳴滝を経て古座から佐部へ抜ける熊野古道の支流へと繋がります。

|

| 鴬鳴滝(おうこうのたき)と用水路 |

河口から約2kmほどにある鴬鳴滝は、昔から津荷の子供達の遊び場として夏は親しまれ、清流から流れる水は水路を経て、生活用水や農業用水として利用されていたそうです。

鴬鳴滝の右側には水路を造るための石積みが今も残り、滝の岩盤の一部にも見間違うほどで、自然の景観も大事にしていたことが伺えます。

この小さな清流を何時までも綺麗なままで残し守っていって欲しいものです。

※注意!お寺下付近から奥は、鴬鳴滝までの間、普通車は入れないほど狭い農道で、道の両脇は高さもあり大変危険ですのでご注意下さい。

普通車進入不可能! |

|

|

鴬鳴滝 |

滝の右側の石積み |

もとの水路跡 |

ポンプ小屋跡 |

|

| 民話「源九郎島と地蔵さま」 |

田原沖海戦で西向の小山実隆の水運に敗れた足利方の石堂義慶の家臣で落武者の一人平九郎という男が家族をひきつれて津荷へ逃れてきました。

家族で固まって住むと落武者と見破られると思い、息子の源九郎を村の漁師に預けました。

平九郎も百姓に身をやつして長い間、一同無事に暮しているうちに自分の娘菊も年頃のきれいな娘となり、預けた源九郎も誰からも愛される目鼻立ちのはっきりした好青年に成長しました。

年頃の二人は人もうらやむ相思相愛の仲となり、海岸を散歩しながら語りあっていたとか。

もちろん二人は兄弟とは知るはずもなく青春を楽しんでいたが、それを眺めて父平九郎は、とても心を痛めました。

どのようにうちあげるべきかと迷っているうちに病気になり自分の寿命がないと悟った時、菊を枕もとによんで「人に知れては悪いと思って内証にしていたが、実はお前と源九郎は兄妹なのだ。」と言って息をひきとりました。

菊は悲しくて源九郎の家に走りこみ、父の遺言を話しました。

源九郎は「兄妹なら一生結婚することはできない。なんて皮肉な運命だ、もうこれ以上生きていることはできない。二人で死のう。」と言って菊をつれて石切岩のずっと沖にある島で若い命を断ちました。

当時、漁師がこの島の近くを通ると二人の亡霊が出て漁師を苦しめるので漁師達はこの島を源九郎と呼び、とても恐れたということです。

亡霊が出るのは二人の愛が実らなかったため、心のこりで成仏できないんだろうと考えて石切岩に二人の供養の地蔵さまをつくりました。

現在地蔵は残っていません。

いたずらな子どもたちにこわされたとも言われていますが、二人が成仏できたのでなくなったのかもしれません。

この話は元和三年五月、足利尊氏配下に石堂義慶が西向の小山実隆と荒船沖に海戦して敗れた時の実話に基づくものです。 |

|

| 伊勢湾台風(台風15号) |

台風銀座と言われる当地方ですが、昭和34年9月26日の台風15号にはかつてない大きな被害を受けました。

幸い台風の上陸は夕方だったので住民は早く避難して警戒したので一人のケガ人もなかったですが被害は甚大でした。農作物などは全く全滅の状態でした。

この台風による全国の被害統計によりますと、

行方不明 5,398名

家屋の全壊 35,125戸

家屋の半壊 105,371戸

|

|

|

|

|

|